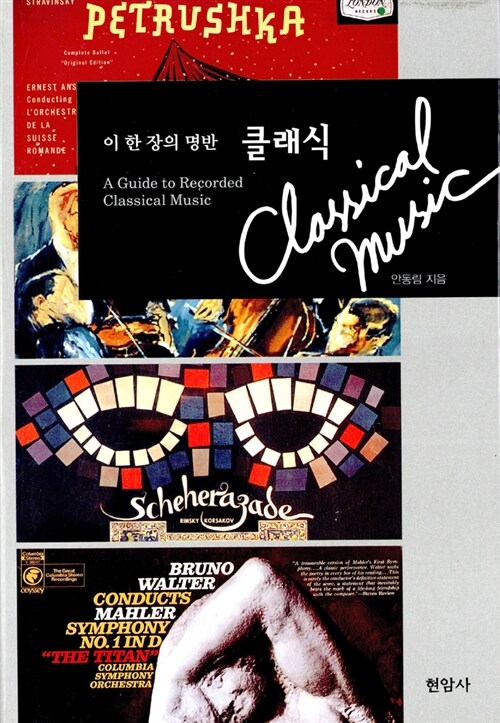

안동림: 이 한 장의 명반 클래식

- 책 밑줄긋기/책 2023-26

- 2026. 2. 19.

|

이 한 장의 명반 클래식 | 안동림 -  안동림 (지은이)현암사 |

제1부 이 한장의 명반

제2부 잊지 못할 명반, 듣고 싶은 명연주

제3부 오페라, 또 하나의 인생무대

부록 : 음악사 속의 명곡 명반 150

『이 한 장의 명반』을 쓰며 도움이 된 책들

찾아 보기

작곡가.곡목

연주가

책 머리에

5 어쩌다 레코드 음악 애호가를 만나 인사를 나눈다. 그러면 으레 "무슨 오디오(기기)를 갖고 계십니까?"라는 질문이 날아든다. 내가 마란쯔7 이나 매킨토슈 또는 마크 레빈슨 같은 명기를 못 가졌기 때문이 아니라, 어차피 연주회에서 듣는 생생한 음악이 아닌 레코드 재생의 한정된 음량의 음악을 들을 수밖에 없다면, 결국은 내 몸이 궁극적으로 음악을 듣는 기계임을 면할 길이 없다면, 너무 오디오에만 연연할 필요가 어디있겠는가!

주변에는 음악보다도 기계에 집착한 나머지 레코드는 아랑곳 않고 오디오의 고급화(?)에만 열을 올리는 사람이 너무 많은 것 같다. 그런 분의 첫인사란 으레 "무슨 오디오를 갖고 계십니까?"이게 마련이다. 어차피 오디오란 음악(레코드)을 듣기 위한 수단이 아니겠는가? 목적은 음악에 있다. 그 목적과 수단이 뒤죽박죽이 된다면 이는 '음락'(음을 즐기는 것)이지 '음악'은 아니다.

매우 조용하고 천성적으로 음악을 좋아할 타이프(?)의 친구 한 분이 있다. 적어도 20년쯤은 레코드를 수집하여 음악을 열심히 들어 온 사람이다. 그의 집을 몇 번 방문한 적이 있지만, 놀란 사실은 레코드 음악 재생장치, 즉 소위 오디오의 초라함(?)이었다. 그렇다고 오디오를 살 만한 여유가 없는 처지도 아니었다. 그 증거로 이층 양옥집이며 2,000매도 넘을 방대한 레코드 수집을 들 수 있다. 바로크에서부터 현대 음악에 이르기까지 폭넓은 그의 음악 감상은 경탄할 만하다. 그러나 막상 놓여 있는 오디오는 10년도 더 되었을 산스이 구형 리시버 앰프에 역시 구형 테크닉 스턴 테이블, 그리고 누렇게 망이 바랜 AR18 스피커가 전부였다.

한 가지 더 덧붙일 점은 그의 태도이다. 흔히 꽤 고급 오디오를 가진 사람이라도 우리 나라의 전통적 미덕(?)을 살려 "기계가 시원찮아서....." 어쩌구 인사치레를 하게 마련이다. 그러나 그는 아무렇지도 않은 듯 레코드를 턴 테이블에 올려놓았다. 그리고 곧 응접실에 조용히 울려 퍼지기 시작한 오르후의 「카르미나 부라나」의 리듬은 그 집 분위기에 다시없이 꼭 어울리는 음향이었다. 오디오를 탓하지 말고 그 기계를 정성껏 매만져서 자기에게 가장 알맞은 소리를 만들어 내야 한다는 글을 어디서인가 읽은 적이 있지만, 그의 집 음악이야말로 바로 그런 것이었다. P사장님의 마크 레빈슨과 JBL4343, SP10의 턴 테이블이 내뿜는 공연히 머리만 때리는 소리보다 얼마나 아담하고 정답고 훈훈한 '음악'인가. 레코드 음악 감상의 참모습을 오랜만에 체험할 수 있었다.

7 레코드 음악 애호가 중에, 실황 연주를 전혀 가 본 일이 없는 사람에게서 이런 현상을 종종 발견한다. 교향곡 같은 음량으로 듣던 실내악을 막상 연주회에 가서 들어 보고 실망하는 경우도 마찬가지이다. 더구나 녹음 기술의 경이적인 발달로 요즘 웬만한 오디오는 다 놀라운 소리를 울려 주고 있으니까.

그런 사람일수록 오디오와 소리에 더 집착한다. 왕년의 그 어떤 명연주라 하더라도 '디지틀'이니'PCM'이니 하는 생생한 녹음 앞에서는 맥을 못 춘다. 모노럴 시대의 저 숱한 명연들, 스테레오 초기의 EMI, DECCA의 그 현란한 오페라곡이 다 그들에게는 한낱 유랑 극단의 처량한 나팔 소리로밖에 들리지 않는다.

몇 달 전, 모임이 있어 어떤 분의 몇천만 원짜리 오디오가 놓인 집의 음악을 들으러 간 일이 있다. 방 그득히 놓인 영미국의 명기들(기종을 일일이 밝힐 수는 없지만)은 정말 그 자체가 하나의 훌륭한 예술품이었다. 그러나 곧 나는 실망했다. 그 집에 소장된 레코드의 초라함이여! 무조건 음질 위주의 음반들이었다. 디지틀, 텔라크, 마크 레빈슨 등 초특급 음질반뿐이었다. '모노'나 초기 스테레오 반 따위는 눈을 씻고 보아도 없었고 따라서 작곡가나 지휘자는 아랑곳하지도 않았다. 양복 입고 짚신 신은 모습이 내 앞에 훅 끼쳐 왔다. 그만큼 오디오에 돈을 들였으면 마땅히 레코드 수집에도 정성을 기울여야 하지 않겠는가! 이 엄청난 기계로 베냐미노 질리의, 유씨 뵤를링의, 샬리아핀이나 엘리자베트 슈만의 따뜻한 목소리를 들으면 얼마나 좋을까? 디누 리파띠의 「월쯔」나 기제킹의 「무언가」를 왜 마다할까? '모노럴 녹음'에는 우리가 잃어버린 따뜻하고 애틋한 옛날의 그윽한 향취가 얼마나 많이 서려 있는가. 다시는 돌아오지 않을 흘러간 날의 갖가지 추억이 가슴 뭉클하게 다가오는 그 소중한 시간을 왜 외면할까?

거듭 말하거니와 우리 레코드 음악 애호가의 인사는 "무슨 오디오를 갖고 계십니까?"가 아니고 "무슨 음악을 들으십니까?"가 되어야 한다. 직업상 일주일의 사흘을 시골에 내려가 산다. 오디오가 있을 리 없다. 강의실에서 강의실로 낮 동안은 눈코 뜰 사이 없이 바쁘다. 연구실 창밖에 다가드는 산 그림자를 회부옇게 저녁 안개가 가릴 무렵이 되어야 비로소 내 시간을 찾는다. 문득 책상 위에 놓인 트랜지스터 라디오에서 홀러 나오는 귀에 익은 음악. 어떤 값진 오디오 장치가 이 때의 감동적인 순간을 만들어 줄 수 있겠는가! 언제인가는 FM에서 흘러나오는 브람스의 「잠의 요정」이라는 노래에 눈물마저 찔끔거린 적이 있다. 하도 감동적이어서 주말에 집에 올라와 똑같은 곡을 같은 가수인 에디트 마티스의 음반으로 들어 보았다. 그러나 눈물겹던 그 감동이 집에는 없었다. 그저 아름다운, 청초하고 소박한 목소리가 있을 뿐이었다.

결국 음악은 오디오가 아니다. 그 음악을 궁극적으로 받아들이는 최고의 명기는 나 자신이다. 그가 놓인 처지, 심경, 교양, 생활이 음악을 듣는 핵심이라는 너무도 평범한 진실을 다시 한 번 깨달았다. 오디오가 아니고 음악을!

진지한 삶과 더불어 음악을 들을 줄 알아야 할 것 같다.

'책 밑줄긋기 > 책 2023-26' 카테고리의 다른 글

| 알베르 카뮈: 전락 (0) | 2026.02.19 |

|---|---|

| 전목: 사학명저강의 (0) | 2026.02.19 |

| 웨인 A. 믹스: 그리스도는 질문이다 (0) | 2026.02.09 |

| 조반니노 과레스키: 돈 까밀로 힘 내세요 - 신부님 우리들의 신부님 8 (0) | 2026.02.09 |

| 비토리오 회슬레: 독일 철학사 ─ 독일 정신은 존재하는가 (0) | 2026.02.09 |

| 한국역사연구회: 조선시대 사람들은 어떻게 살았을까 2 (0) | 2026.02.03 |

| 한국역사연구회: 조선시대 사람들은 어떻게 살았을까 1 (1) | 2026.02.03 |

| 조반니노 과레스키: 돈 까밀로의 작은 세상 - 신부님 우리들의 신부님 7 (0) | 2026.02.03 |